কেন আমি অন্ধ হলাম

ফেরদৌস নাহার | নিজের লেখা বইয়ের কথা বলছি না, বলছি একজন শিশু পড়ুয়া থেকে যেভাবে বড়োবেলা পর্যন্ত নানান বইয়ের মিছিল আমাকে যেভাবে পাঠক করে তুললো, তারই কথা। আমার কাছে বই যেন নিজেই একটি চরিত্র, একজন বন্ধু

আলো নিভে আসছে, হাতের বই রেখে ঘরের আলো জ্বালানোর জন্য, সুইচ অন করার মতো ইচ্ছেতে নেই এখন। ডুবে আছি বইয়ে, হয়তো ভীষণ চূড়ান্ত কিছু পড়ছি, উঠে গিয়ে আলো জ্বালাবার কথাও মনে নেই। দিন শেষ হয়ে আসা নরম আলো কখন ক্ষীণ হয়ে গেছে, খেয়ালও করছি না। সেই তুলোট আলোয় আমেরিকা আবিষ্কারের কাহিনি ‘নতুন আলোর ঝলকানি’ অথবা বিখ্যাত নভেল ‘লিটল হাউজ অন দ্যা প্রেইরি’র লেখিকা লরা ইঙ্গেলস উইল্ডারের লেখা ‘ফারমার বয়’-এর অনুবাদ ‘এক যে ছিল চাষীর ছেলে’, যা কিনা লেখিকা তাঁর স্বামী আলমাঞ্জো উইল্ডারের ছোটোবেলা নিয়ে লিখেছেন। কিংবা ম্যাক্সিম গোর্কির ‘আমার ছেলেবেলা’। হয়তো তখন ছোট্ট গোর্কিকে বেতের শাসন করছেন দাদা মশাই, আর তাকে ছিনিয়ে নিতে প্রবল চেষ্টা দিদিমার। এ অবস্থায় উঠে যাই কী করে! আমার তো এখন সময় নেই উঠে গিয়ে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে আসার।

প্রায় দিনই মা এসে বলেন, এভাবে এতো কম আলোয় বই পড়ে পড়ে তো চোখের বারোটা বাজাবি। ও-কথা আমি কানে তুলি না। যেভাবে সম্ভব চালিয়ে যাই বন্ধু বইগুলোর সঙ্গে। এত আমার এক-আধদিনের অভ্যাস নয়, প্রায় প্রতি দিনেরই। স্কুল থেকে এসে অনেক বিকেল কেটেছে, জানালার পাশে পাতা বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ে। ইতোমধ্যে ক্লাস ফোর-এ জুটিয়ে ফেলেছি একটি রিডিং গ্লাস। অন্ধ বই-প্রীতি আমাকে অন্ধ করবে এটাই তো স্বাভাবিক। খুব সহজ হিসাব। কাজেই একটি রিডিং গ্লাস না হলেই চলছিল না।

কীভাবে শুরু করলে এই অন্ধত্বের গল্পটা বয়ান করা যাবে, জানি না। শুধু জানি, যে এ-জীবনে খুব কম কিছুই আমাকে অন্ধ ভাবে আঁকড়ে ধরতে পেরেছে। আমি হারিয়ে ফেলা মানুষ। সেভাবে হয়তো কিছুই ধরে রাখতে পারিনি কিংবা কেউ রাখতে পারে না। কিন্তু দু-একটি বিষয় ঠিকই ভেতরে জেঁকে থাকলো সারা জীবনের মতো, তাদের একটি ‘বই’। না নিজের লেখা বইয়ের কথা বলছি না, বলছি একজন শিশু পড়ুয়া থেকে যেভাবে বড়োবেলা পর্যন্ত নানান বইয়ের মিছিল আমাকে যেভাবে পাঠক করে তুললো, তারই কথা। আমার কাছে বই যেন নিজেই একটি চরিত্র, একজন বন্ধু, অন্তহীন আকাশ-সমুদ্র।

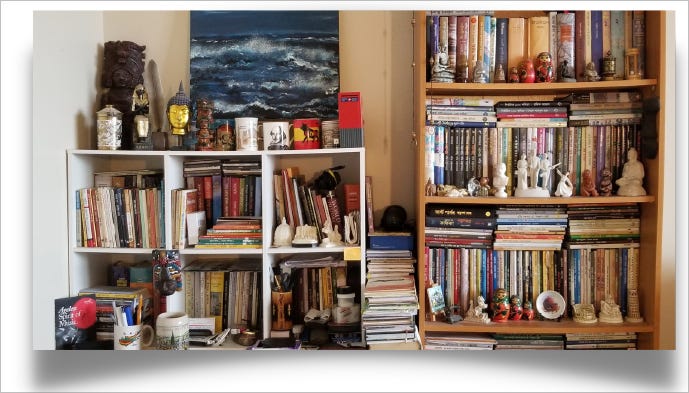

ছেলেবেলায় বছরে দুইবার পছন্দের বই কেনার সুযোগ ঘটতো। এক- জন্মদিনে, দুই- বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে যাবার পর। আমি কিন্তু জানিয়ে না-জানিয়ে সারাবছরই বই কিনতাম, কখনো লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করতাম, নয় কোনো বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে এনে পড়তাম। কী যে ভালো লাগা, কী যে অসম্ভব টান, তা লিখে বুঝাতে পারবো না। জানি, ভাষা এখানে থমকে দাঁড়িয়ে বলবে- না, হলো না, এত কম নয়, আরও আরও অনেক বেশি, সেই তীব্রতা প্রকাশের জন্য অন্য কোনো শব্দের প্রয়োজন। নিজের চেয়েও যেন ভালোবাসি বইগুলোকে। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে বই-বই-বই। তার চেয়ে এত আনন্দ যেন কেউই দিতে পারে না। আস্তে আস্তে বিশাল একটি ভাণ্ডার তৈরি হয়ে গেলো।

বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরছি। রিকসা মেলেনি। কাজেই হেঁটেই যাচ্ছি। বৃষ্টি থেকে কোনো কিছু বাঁচাতে চেষ্টা করিনি, কেবল বইগুলো যেন না ভিজে যায়, সেটাই একমাত্র প্রচেষ্টা। আবার কখনও কোনো বই হারিয়ে গেলে বা খুঁজে না পেলে প্রায় পাগলের মতো খুঁজেছি। তারপর একেবারে না পেয়ে চিৎকার করে কেঁদেছি। হয়তো দ্বিতীয়বার কিনতেও হয়েছে। কিন্তু ওই প্রথম বইটিকে কোনো দিনও ভুলিনি। সে যেন আমার মেলায় হারিয়ে যাওয়া সাথি। এভাবে কখন যে প্রচণ্ড ভালোবাসায় বইকে আমার মাঝে ধারণ করেছি, জানি না। কখন যে বইয়েরা আদরের ধন হয়ে বেঁধে ফেলেছে, জানিনি। এই প্রবল অন্ধত্বের মাঝে যেন এক জীবন্ত টান। তাই একজন অন্ধ পাঠকের জীবনে বই থেকে জন্ম নেয়া দু’চারটি গল্প থাকাটা তো অস্বাভাবিক নয়, বরং সেটাই স্বাভাবিক। কোনো কোনো বই পড়ার পর তা কতটা আচ্ছন্ন করেছে, কতটা টেনে নিয়ে গেছে নতুন অভিজ্ঞতার বন্দরে, তা যেন এক একটি গল্প। যদিও সেসব গল্প নয়, সত্যিকারেরই।

আমার বাবার সংগ্রহে অনেক বিখ্যাত বই ছিল। তার মধ্যে সেক্সপিয়ারের নাটক সমগ্র, আর্নেস্ট হেমিংওয়ের ‘অ্যা ফেয়ারওয়েল টু আর্মস’, এরিক মারিয়া রেমার্কের ‘থ্রি কমরেড’ এবং ‘অল কোয়াইট অন দ্যা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট’-এর মতো এমন বেশ কিছু বই। তা থেকে আর্নেস্ট হেমিংওয়ের ‘অ্যা ফেয়ারওয়েল টু আর্মস’, ক্লাস নাইনে উঠে পড়ে ফেলি। বইটির বাংলা অনুবাদ ‘হে যুদ্ধ বিদায়’। খুব সম্ভব বইটি অনুবাদ করেছিলেন দীপালি মুখোপাধ্যায়। আমার জন্মের অনেক আগেই এই বই প্রকাশিত হয়েছে, কলকাতার পার্ল পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে, ১৯৫৮ সালে। একটু আড়াল করে, খানিকটা গোপনে হেমিংওয়ের বইটি ঠিকই পড়ে শেষ করলাম পরম আবেগ ও চরম উৎকণ্ঠায়। খুব মনে পড়ে, এই বইটি বেশির ভাগ সময় পড়েছি, নির্জন ড্রইং রুমের ততোধিক নির্জন একটি কোণে বসে।

‘হে যুদ্ধ বিদায়’, প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা। বইটি পড়ে আমি তো ভীষণ উদ্বেলিত, ভীষণ চমকিত! এবং কাতর! তখন তো মাত্র বড়ো হচ্ছি, তাই সবকিছু খুব বেশি করে হৃদয়ে এসে লাগে! কীযে বুক হু হু করা একটি উপন্যাস! বিশেষ করে শেষের কয়েকটি পাতা অনেকদিন তাড়া করে ফিরল।

উপন্যাসের অন্যতম মূল দুই চরিত্র ইতালীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত অ্যাম্বুলেন্স চালক আমেরিকান ফ্রেডরিক হেনরিক এবং ব্রিটিশ নার্স ক্যাথরিন বার্কলের ভালোবাসার গল্প। একেবারে শেষে, ক্যাথরিন দীর্ঘ প্রসব যন্ত্রণা পার করতে গিয়ে লেবার রুমেই মারা যায়। বাইরে অপেক্ষমাণ ফ্রেডরিক যখন একথা জানলো, তখন কেউকে কিছু না বলে চুপচাপ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে, একাকী বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে চলে যেতে থাকে। সময়টা রাত। দৃশ্যটি যেন স্পষ্ট দেখতে পাই। খুব আবেগ এসে ভর করে, কাঁদি। উপন্যাসের লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়েকে একটি চিঠি লিখতে খুব ইচ্ছে করে এবং লিখব বলে সিদ্ধান্তও নিলাম। জানাব একজন পাঠকের অভিমান ভরা অনুভবের কথা, কেন এমন করে ক্যাথরিনকে মেরে ফেললো! কিন্তু সবচেয়ে আগে তো চাই লেখকের ঠিকানা। তা যদি নাই পাই, কোথায় পাঠাব সেই সাধের চিঠি? এত বড়ো লেখক, তাঁর ঠিকানা কি কেউ জানে না!

না কেউই বলতে পারেনি। তখন তো আর আজকের মতো ইন্টারনেট ছিল না যে, গুগোলে সার্চ দিলেই তথ্য পেয়ে যাব। আর হলো না, ইচ্ছেটা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলো। কিন্তু আমি ভুলিনি এই উপন্যাস ও লেখকের নাম। ততদিনে আরো বড়ো হয়ে গেছি, সেই চিঠিও ঠিকানা খুঁজে পায়নি। ‘হে যুদ্ধ বিদায়’ বইটিও হারিয়ে গেছে। ইতোমধ্যে কলেজে ভর্তি হয়েছি। একদিন ইংরেজি শিক্ষকের কাছে জানতে পেলাম-

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে সেই কবে স্বেচ্ছায় এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন! হিসেব করে দেখি সেও আমার জন্মের আগে! খুব মন খারাপ হয়ে গেল। তারপর বেশ কিছু দিন বিষণ্ন কেটেছে আমার। এই অবস্থারও অবসান হলো। নতুন করে জানতে চেষ্টা করলাম আর্নেস্ট হেমিংওয়ে সম্পর্কে। বড় বৈচিত্র্যময় অ্যাডভেঞ্চার ও অস্থিরতায় পরিপূর্ণ একটি জীবন। বাঁকে বাঁকে নানা উপকরণের আন্দোলন। ঘুরেছেন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, কিউবা, ইউরোপ, আফ্রিকার প্রান্তরে প্রান্তরে। চারবার বৈবাহিক বন্ধন গড়েছেন, ভেঙেছেন।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ের জন্ম ইলিনয় স্টেটের শিকাগো শহরের পশ্চিম প্রান্তের ওক-পার্ক ভিলেজে। যা এখন আর্নেস্ট হেমিংওয়ের জন্মস্থান জাদুঘর বলে পরিচিত (Ernest Hemingway Birthplace Museum)। প্রথম মহাযুদ্ধে রেডক্রসে যোগ দিয়ে মাত্র আঠারো বছর বয়সে ইতালিতে অ্যাম্বুলেন্স চালক হিসেবে কাজ করতে যান। প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনে কাজ করতে করতে আহতও হন। সেই যুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপট থেকেই ‘অ্যা ফেয়ারওয়েল টু আর্মস’ উপন্যাসটির জন্ম। জানা যায় হেমিংওয়ে আমার বসবাসের শহর টরন্টোতেও এসেছিলেন। ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক ও প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করেছেন বিখ্যাত ‘টরন্টো স্টার’ পত্রিকায়। পরবর্তীতে প্যারিসে পাড়ি দিলে, টরন্টো স্টারের সঙ্গে বিদেশি প্রতিবেদক হিসাবে জড়িয়ে ছিলেন এবং প্যারিসে অবস্থানের কুড়ি মাসে তিনি এই পত্রিকার জন্য আটাশিটি গল্প লিখেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও তাঁর অংশগ্রহণ ছিল এবং সাহসিকতার জন্য পদকে ভূষিত হয়েছেন। ‘দ্যা ওল্ড ম্যান এন্ড দ্যা সি’-এর জন্য ১৯৫৩ সালে সাহিত্যে পুলিৎজার ও ১৯৫৪ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৬১ সালের ২১ জুলাই নিজেই নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেন। কেন এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি জানা হয় না কখনো। শুধু বুঝেছি আর্নেস্ট হেমিংওয়ে এক জীবন্ত অগ্নিগিরি।

তো এভাবেই পরিণত হচ্ছি, বাড়ছি। নিজেও লিখছি। কিন্তু বইয়ের প্রতি টান-টান টান রয়েই গেছে। ভুলতে পারি না সেইসব চরিত্র, বইয়ের নাম এবং উসকে দেয়া আলোক রশ্মিগুলো। কী করে যেন তারা চির তরে রয়ে যায় ধমনী, শিরায় আর রক্ত-ধারায়। প্রভাবিত হয় সে-ধারা, দিনে দিনে মজবুত করে তোলে আমার বইপ্রীতি ও সাহিত্য প্রেমের অন্ধত্বকে, এবং পুরু হতে থাকে রিডিং গ্লাসের শরীর।

‘ন হন্যতে’ মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা একটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত। যা মাতিয়ে দিয়ে গেছে বাঙালি পাঠকের হৃদয়। রোমানীয় দার্শনিক মিরচা এলিয়েড লিখিত তাদের সম্পর্ক ভিত্তিক উপন্যাস ‘লা নুই বেঙ্গলী’র প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, মৈত্রেয়ী দেবী নিজের বিবৃতি তুলে ধরেছেন ‘ন হন্যতে’ উপন্যাসে।

‘ন হন্যতে’র কারণে মৈত্রেয়ী দেবী আমারও প্রিয় একজন লেখক হয়ে উঠতে দেরি হয়নি। তাঁর লেখা পেলেই গোগ্রাসে গিলি। ভালোও লাগে। তিনি কেবল সাহিত্য কর্মতেই ব্যস্ত থাকেননি, করেছেন সমাজসেবা মূলক কাজ। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিভিন্ন সময় বক্তৃতা দিয়েছেন। বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরের অনাথ শিশুদের সাহায্যের জন্য গড়ে তুলেছেন ‘খেলাঘর’ নামে একটি কল্যাণমুখী সংস্থা। যা তিনি আমৃত্যু দেখাশোনা করে গেছেন। এইসব নানা কারণে, বাংলাদেশের বরিশাল জেলার আগৈলঝারার গৈলা গ্রামের মেয়ে, মৈত্রেয়ী দেবীর প্রতি আমার আরও একটু বাড়তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রয়েছে। একসময় কলেজের লাইব্রেরিতে পেলাম তাঁর ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ বইটি। বইটির কথা আগেই শুনেছিলাম, তবে পড়া হয়নি। এবার পুরো বইটি হাতের মুঠোয় পেয়ে খুব আনন্দ হলো।

দার্জিলিংয়ের ছোট্ট একটি গ্রামীণ শহর মংপু। বর্তমানে কার্শিয়ং জেলায়। যার অপূর্ব নৈসর্গিক শোভা মুগ্ধ করেছিল কবিগুরুকে। তারই বর্ণনা লেখা আছে এই বইয়ে। মংপুর ‘রবীন্দ্র ভবন’ সেই থেকে আমার হৃদয়ে ছাপ এঁকে গেলো। মনে মনে ভেবে রাখি, কখনও দার্জিলিং গেলে মংপুতে একবার যেতেই হবে। তো সেই সাধটি বহু বছর আগলে রেখেছিলাম। দার্জিলিংয়ে যাওয়াও হয় না, তাই দেখা হয় না ‘রবীন্দ্র ভবন’।

জানি, এই ভবনের উলটো দিকেই আছে একটি কুইনাইন কারখানা। সেসময় এই কারখানার প্রধান কর্তাব্যক্তি ছিলেন মৈত্রেয়ী দেবীর স্বামী মনমোহন সেন। মংপুর বাংলো বাড়িটি তাদের বসবাসের জন্য। সাহেবি স্টাইলের এই বাড়িটি যেমন দৃষ্টি নন্দন, তেমনই বসবাসে আরাম দায়ক। কবিগুরুকে মংপুতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মৈত্রেয়ী দেবী স্বয়ং। ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম সেখানে যান। সেখানকার প্রকৃতির অঢেল সৌন্দর্য কবিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। তিনি মোট চারবার মংপুতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১৯৪০ কবিগুরুর জন্মদিন পালিত হয় এই ভবনে। তা নিয়ে মৈত্রেয়ী দেবী ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন:

“পঁচিশে বৈশাখের দুতিন দিন আগে একটা রবিবার (২২ বৈশাখ) এখানে উৎসবের বন্দোবস্ত হোলো। সকালবেলা দশটার সময় স্নান করে কালোজামা কালো রং-এর জুতা পরে বাইরে এসে বসলেন (গুরুদেব)। কাঠের বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে একজন বৌদ্ধ স্তোত্র পাঠ করল। কবি ঈশোপনিষদ থেকে অনেকটা পড়লেন। সেইদিন দুপুরবেলা জন্মদিন বলে তিনটে কবিতা লিখেছিলেন, তার মধ্যে বৌদ্ধবৃদ্ধের কথা ছিল। বিকেলবেলা দলে দলে সবাই আসতে লাগল- আমাদের পাহাড়ী দরিদ্র প্রতিবেশী, সানাই বাজতে লাগল, গেরুয়া রং-এর জামার উপর মাল্য-চন্দন ভূষিত আশ্চর্য স্বর্গীয় সেই সৌন্দর্য সবাই স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগল। ঠেলা চেয়ারে বসে বাড়ির পথ দিয়ে ধীরে ধীরে ওঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, দলে দলে পাহাড়ীরা প্রণত হয়ে ফুল দিচ্ছিল। প্রত্যেকটি লোক শিশু বৃদ্ধ সবাই কিছু না কিছু ফুল এনেছে। ওরা যে এমন করে ফুল দিতে জানে, তা আগে কখনও মনে করিনি।”

১৯৩৮ থেকে ১৯৪০-এর পর্যন্ত যে চারবার কবিগুরু মংপুতে এসেছেন, প্রতিবারই তিনি দেড়-দুমাস করে কাটিয়ে গেছেন। প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্যে কবির সাধনার সংযোগ হয়ে ওঠে অনুপম ও গভীর। পরবর্তীতে কবির মৃত্যুর তিন বছর পর মংপুর এই ভবনটির নামকরণ করা হয় ‘রবীন্দ্র ভবন’। একতলা এই বাড়িতে কবিগুরুর স্মৃতি জড়িত নানান জিনিসপত্র, চিঠি, আঁকা ছবি, রঙের বাক্স, ব্যবহৃত ওষুধ, আসবাবপত্র সহ আরও অনেককিছু দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে ‘রবীন্দ্র সংগ্রহশালা’। কবি এখানে বসে বারোটি কবিতা লিখেছেন। এঁকেছেন কিছু ছবি। সেসব তথ্যাদি জেনেছি ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ থেকে।

ঠিক হলো ২০১৮-র মার্চে দার্জিলিং যাবো। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়, মংপুতে যাবার কথা। কবিগুরুর স্পর্শমাখা মংপু আমাকে ডাক দিয়েছে সেই কবে। সাধারণত দার্জিলিং যাত্রীদের বেশির ভাগই মংপুতে যান না, হয়তো একটু অফ-ট্রাক হয়ে যায় বলেই। তবে আমি অনেক বলে কয়ে ট্যুর এজেন্টকে রাজি করলাম। কারণ, আমার মাথায় মৈত্রেয়ী দেবী আর রবি ঠাকুরের আনাগোনা, সেই হাতছানি তখনও জীবন্ত।

এবার সত্যি সত্যি যাচ্ছি মংপুর উদ্দেশ্যে। শিলিগুড়ি পৌঁছে প্রথমেই ট্যুর-কোম্পানির পাঠানো গাড়ি নিয়ে মংপুর দিকে রওয়ানা হলাম। সারাপথ ভাবছিলাম- কী দেখবো! কী দেখবো!! পাহাড়ি রাস্তা, পাকা এবং বাঁধাই করা হলেও বেশ চড়াই-উৎরাই। একটু গা শিনশিনে ভয়েরও। এই পাহাড়ি পথ দেখে মনে হলো, এখনও এমন খাড়া রাস্তা, না জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় কেমন ছিল! সেসময় মংপুতে যেতে হতো ঘোড়ার গাড়ি, পালকি নয় হেঁটে। কবিগুরু অবশ্য সড়ক, ট্রেন ইত্যাদির পর সবশেষে পালকিতে চড়ে পৌঁছাতেন মংপুতে।

মংপুতে পৌঁছে সেখানে লোকজনের ভিড় দেখতে পেলাম না। কীরে একেবারেই কি কেউ আসে না নাকি! কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, মংপুর রবীন্দ্র ভবনে গেলাম বটে, কিন্তু কেয়ার-টেকার জানালো যে, সেখানে এখন সংস্কারের কাজ চলছে, তাই বন্ধ। খুলবে ২০১৮-র মে মাসে, ২৫ বৈশাখ কবিগুরুর ১৫৮তম জন্মদিনে। ওইদিন নতুন রূপে রবীন্দ্র ভবনের দরজা পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে । আরো জানলাম, সংস্কারের কাজ এখন প্রায় শেষ পর্যায়। তাতে কী, আমি তো ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না! সুদূর কানাডা থেকে কত বছর পর এই প্রথম দার্জিলিং যাবার সৌভাগ্য হলো, আর তাই যাবার পথে প্রথমেই মংপুতে ছুটে এসেছি, তাও কিনা রুদ্ধ!

যেহেতু রবীন্দ্র ভবনের ভেতরটা এখন বন্ধ, তাই দেখা যাবে না ভেতরের কোনো কিছুই। এত কষ্ট করে গিয়েও জাদুঘরটি দেখা হলো না! সেই কষ্টে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার অবস্থা। অগত্যা চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। রবীন্দ্র ভবনের সামনে কবিগুরুর একটি আবক্ষমূর্তি আছে। মূর্তিটি ফাইবার গ্লাস দিয়ে তৈরি। মন খারাপ চেহারা নিয়ে তারপাশে দাঁড়িয়ে কয়েকটি ছবি তুললাম। দেখলাম, দূরে কুয়াশার ভেতর ডুবে থাকা পাহাড় আর নৈঃশব্দ্য এই অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতাকে আরও বেশি আনমনা করে তুলছে। রবীন্দ্র ভবন দেখতে না-পারার প্রথম ধাক্কায় মনে হয়েছিল, কুইনাইন কারখানাটা চালু থাকলে, নির্ঘাত কিছু কুইনাইন পিল চেয়ে এনে খেয়ে নিতাম, আর মনের এই অকস্মাৎ ম্যালেরিয়া দূর করার চেষ্টা করতাম। বইয়ের প্রতি ঝুঁকে থাকা প্রণোদনা আমাকে নিয়ে গেছে ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'-এর কাছে। কিন্তু, মংপু থেকে ফেরদৌস নাহার ফিরেছে গভীর অদর্শনের অতৃপ্তি সাথে করে। শুধু সান্ত্বনা যেটুকু, তা হলো-

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো

সেই তো তোমার আলো!

এভাবে অসংখ্য বই আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে ব্রহ্মাণ্ডের নানা পথে। বইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সেই গল্পগুলো বলতে বলতে জানি সারা জীবন পেরিয়ে যাবে। উপলব্ধি করি- পরিণত বয়সের বইগুলো প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের ভাণ্ডার তুলে দিয়েছে। তারচে বরং নবীন বয়সের বইগুলোর কথা ঘুরে ঘুরে মনে পড়ে। মনে হয়, কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই ওইসব বই অনেক বেশি বেশি অন্ধের যষ্টি হয়ে নিয়ে গেছে নানা অ্যারিনায়, নানা পথে, নানা ভাষায়। সেই-ই তো আমার আলো!